文中で『星をみるひと』の内容について触れる箇所があります

2002年のこと、Rxo Inverseは大学の先輩から一本のゲームを紹介された。『星をみるひと』というその作品は、ファミコンブーム真っ只中につくられた古いもので、発売からすでに十五年が経っていた。

知る人ぞ知るクソゲー、先輩はそのゲームをそう教えてくれた。だがいざプレイしてみるとそこから受ける印象は少し違っていた。それが作られた時代、つまりフォーマットや開発手法が確立していなかった当時の状況を考えれば、クソゲーというよりむしろ未完成作品のように思えた。

もともとゲーム開発が趣味だったRxoは、その後二年の歳月をかけて『Star Gazer』というゲームを制作することとなる。これは『星をみるひと』の二次創作として最も名高いゲームであり、その後の原作の位置づけに決定的な役割を果たしたのだった。

HOT・Bが1987年に発売したファミコンSFロールプレイングゲーム、『星をみるひと』の評価は当初から渋いものだった。作り手の無理解や無頓着を露呈する数々の誤字、ミス、計算間違い、そして途方もない足の遅さ。だがそこに、いささかそぐわない何かが混じっていると感ずる者がいないではなかった。苦痛に耐えながらゲームを進めてゆくと、じれったい靄の中、不思議と精細で立体的な世界がこちらに触れてくるような気配がある。音楽は誰がみても粒ぞろい、グラフィックはSFとファンタジーを混在させて多様な個性を感じさせた。そして最後の最後、異様なエンディング。これはバグなのか、それとも作者の意図なのか。

問題作であることは間違いなかった。それを、がらくたの向こうに大きな世界が埋まっていると捉える者が一握り存在し、徐々にその数は増えていった。

おそらく『星をみるひと』プレイヤーの大半が口を揃えるであろうこのゲームの魅力を、主にふたつの面から述べてみたい。まずはSF要素、特に超能力の使い方をめぐって。そしてもうひとつはエンディングのあり方についてである。

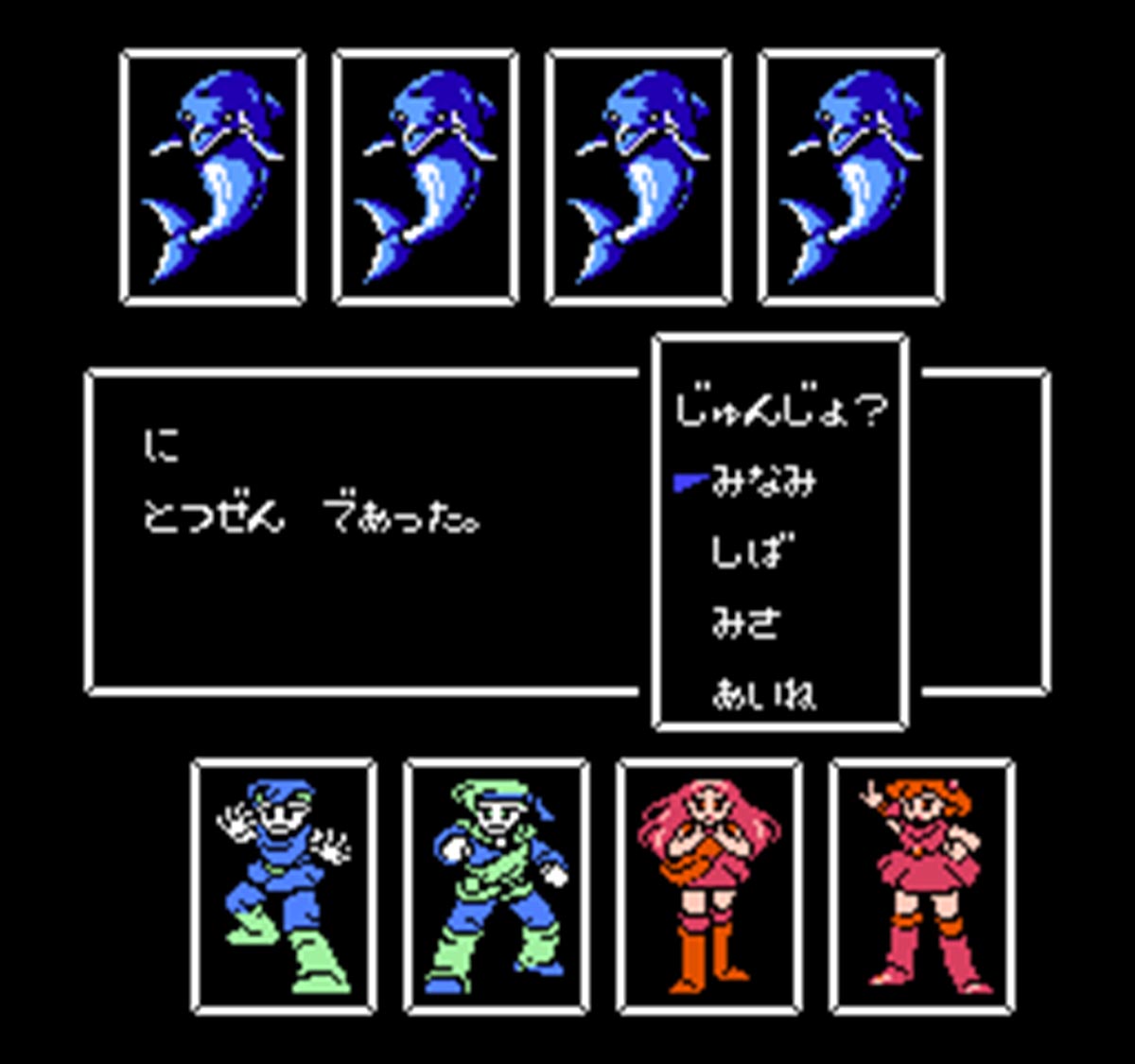

『星をみるひと』の主人公は、超能力者「みなみ」。この世界は「クルーIII」というコンピュータが人の心の中まで管理し、サイキックたちを迫害している。みなみは同じく超能力をもつ仲間たちを探しながら、クルーIIIの差し向けるサイキック狩りと戦ってゆくのだが、まずこの超能力の使い方に、当時のファミコンでは異例の精細さがみられる点は特記しておかねばならない。

みなみを含めて仲間は四人。他に「しば」「みさ」「あいね」がおり、それぞれ得意な超能力が違っている。みなみは「ぶれいく」、つまり障害物を破壊する。しばは「じゃんぷ」、特に「ろんぐじゃんぷ」。「ろんぐじゃんぷ」は任意のポイントを一マス単位で設定して自由に行き来することができる。みさは「しーるど」、マップに点在するダメージ床の効果を遮断する。そしてあいねは「てれぱし」で相手の心中のせりふを読み取ってゆく。プレイヤーは局面によってこれらのキャラクターを切り替えながら、それぞれのESPで関門を突破するのだが、こうしたキャラの切り替え、「ろんぐじゃんぷ」の一マス単位のこまかな調整は、当時きわめてまれなものであった。

調整の精細さはほかにもある。戦闘中使用するESPは四段階別に調節でき、同じわざでも手負いの敵には威力をしぼって最小限の「さいこ力」消費で済ませることが可能である

こうしたこまかな設定に加え、あいねのもたらす「てれぱし」の力は、進行上の必要を超えてプレイヤーに強い印象を与える要素であった。

暗中模索の行程の中、なすべき情報を得るためにプレイヤーは出会った相手に手当たり次第に話しかけるが、あいねが仲間に加わってからは、キャラクターをあいねに切り替えると、口頭と「てれぱし」による心内語とで二重に情報を受け取れるようになる。

「まむすのむら」で出会った男はこう語る。

〇「もうひとつのむら でうす の みんなは、なぞの びょうきで、たおれている」

ここにあいねのてれぱしを用いると

「けさ の ちょうしょく の けろっぐ は なっとう の あじ で うまかった」

類する例をもうひとつあげよう。

〇はなす「このさきは、4にん そろって いかないと、きけんだ。だれも もどってきたものが、いない。」/てれぱし「きょう の しごと は、つらかった。あとは しょうちゅう を、くらうだけ。」

「てれぱし」で読める心の中は物語の核心を突く情報から私生活まで幅広い

てれぱしで読む相手の心内語は、つくろわぬ本音の部分である。よこしまだったり生活感溢れたりするさまざまな言葉が漏れてくる。

〇はなす「りばいるの くすりは、やむのみ あえのみ るくのみの じゅんばんで ちょうごうすると できる」(注1)/てれぱし「ごうとう でも して やろうか きーん こーん あれ? いま なにを かんがえて いたっけ」

クルーIIIというコンピュータは世界を支配し、人間の心の中まで管理しているが、「てれぱし」で読み取られる住民の心内語は、その管理のさまを垣間見せている。読みとられる内容は、最初はたわいない本音だったものが、進行につれて徐々に重要な情報となってくる。

〇はなす「わたしの へやに、はいらないでくれ」/てれぱし「わたしたちは おおきな うちゅうせんの なかに いる」

ラストで、実はここは大きな宇宙船の中であるということ、クルーIIIには高度の知性をもった「いるか」と「しゃち」が介入し、超能力者は狩られていたのではなく、いるかと対話する力の持ち主として集められていたのだということが判明する。このいるかとのコミュニケーションも「てれぱし」の力でおこなわれる。

「てれぱし」は、ストーリー展開のみならず、人の心を管理するありよう、サイキックたちが狙われていた理由づけなど、世界のシステムそのものを立体的に語る役割を果たしており、これがプレイヤーの記憶に残りつづける大きな理由となった

そしてもうひとつ、このゲームが多くのプレイヤーを惹きつけた要因としてもうひとつ、エンディング問題が挙げられる。これは主に、当時珍しいマルチエンディングであること、そして最終決戦の場で敵と戦えない事態に陥ることの二点である。

まず、プレイヤーはラストで、超能力者の代表として、いるかたちと対話をし、選択肢からエンディングを選び取る。当時、選択肢で行動を選ぶアドベンチャーゲームはあれど、ロールプレイングゲームで選択肢から結末を選ぶマルチエンディングはきわめて稀だった。

「おまえたちを、サイキックの だいひょ(だいひょう 筆者注)と みとめよう。われわれと きょうぞんしてあくあにすむか、べつのほしを もとめて すぺーすころにーに、のこり、たびを つづけるか、きめるがいい。 あくあにすむ のこる たたかう」

「あくあにすむ」を選んだ場合、サイキックはいるかたちと新しい世界を築くことになる。「いままで せいぶつの さいこうは じんるいだ という ふるいこころの おりは かんぜんに こわれた。さいきっくたちは、あたらしいたいぷの せいぶつへと、しんぽするために、たびだっていった」。この選択では明るい未来が告げられ物語が終わる。

一方「のこる」を選ぶと、いるかたちはサイキックを置いて旅立ち、サイキックは「おそらく こんごも つづくであろう じんるいどうしの たたかいを おもうと、こころが くらくおもいのだった」と、かれらの重苦しいその後を暗示する文で締めくくられる。

最後に「たたかう」を選んだ場合、戦闘は発生しない。「ここまで、せいちょうした、さいきっくたちは、ぜんめつしてしまった」となり、みなみたち四人はすべて死んで「まだまだ じんるいのみらいは、くらい」と結ばれる。

最強の相手、ラスボスと戦うことができない。ここまで戦ってきたプレイヤーにとって、根幹を揺るがすごとき理不尽がラストに待っているという現実は、『星をみるひと』最大の問題として多くの関心を集めてきた。これは壮大な失敗なのか、それとも作者の意図的な仕掛けなのだろうか。

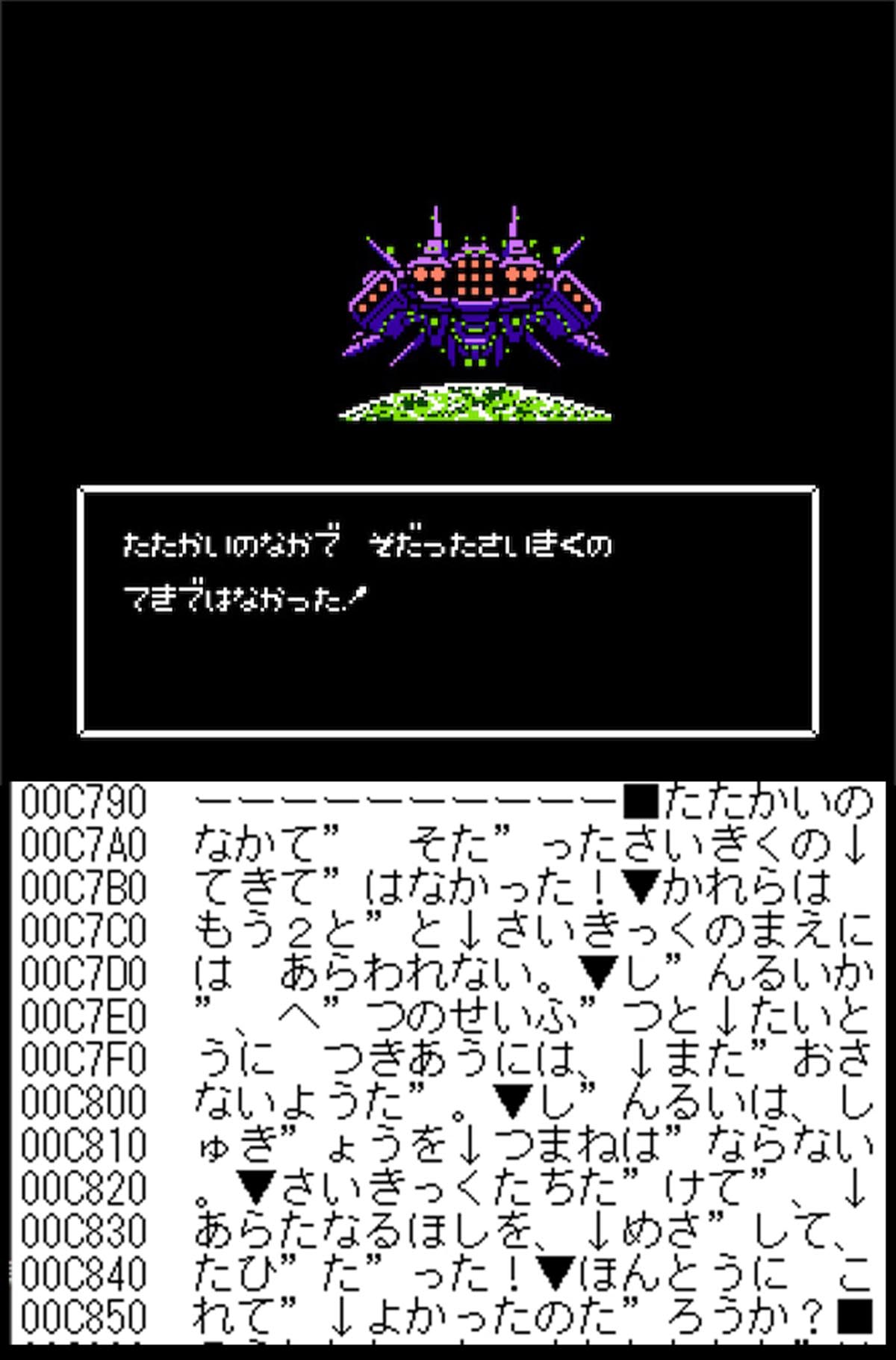

90年後半から2000年代初めに一部愛好家の間で盛んとなったカセットROM内部の解析は、このゲームの中に「戦って勝つ」という道が用意されていたことを掘り起こしている。敵としてのいるかのグラフィックも制作され、ステータスや行動パターンも既に設定済みであった。だがこのいるかは名称を与えられぬまま放棄され、この箇所のテキストも、そして一曲つくられていた短いBGMも、内部に埋もれ放置されていた。これは作り手が完成近くまで制作しながら「この世界の超越者たるいるかに勝つ」という選択肢をみずから封印した痕跡ではないかとされている。(注2)

「あくあにすむ」を選んだ主人公たちは、古い価値観を捨て超越へと向かってゆく。「いままで せいぶつの さいこうは じんるいだとする ふるいこころのおりは かんぜんに こわれた」……そこにこの作り手の内面を見る者は多いだろう。

Switch版発売まではゲーム内部を解析しないと

幻のエンディングを読むことはできなかった

1987年、『星をみるひと』の発売当時、SFロールプレイングゲームはファミコンソフトでは皆無だった。まずは『ゼルダ』型のRPGが一世を風靡し、次に『ドラクエ』型が席巻したが、これらはともにファンタジーであった。この時期に『星をみるひと』は、作者沖中日出光が三年前に企画したPCゲーム『サイキックシティ』の超能力要素をファミコンに組み込んで、『ゼルダ』や『ドラクエ』の追随でない独自のロールプレイングゲームを創出した。そこには、PCの土壌ではあれど繰り返しロールプレイングゲームを開発してきた沖中の経験が関わっているだろう。SFの『サイキックシティ』『カレイドスコープ』、そしてファンタジーの『ムーンチャイルド』、それまでの沖中の作品はすべてロールプレイングゲームで埋め尽くされているのだ。

操作性の悪さ、わかりにくさ、さまざまな障害の向こうに何か高次な世界が存在している、『星をみるひと』に対するそうした読み取りは、やがてこのゲームを素材とする多くの作品を生みだしていった。2000年代初頭、Rxo Inverseというすぐれた解読者の手になる一本のゲーム、『Star Gazer』は、この動きを本格的に稼働させ『星をみるひと』を新しいステージに載せることとなった。

繚乱たる二次創作の季節がやってくる。みなみやあいねたち、固有の超能力によって個性を与えられたキャラクターは、小説、マンガ、イラストなど、さまざまな形で表出され、テキストサイトに氾濫した。次回は『星をみるひと』発売後の広がりについて述べてみたい。

(敬称略)

(注1)薬の調合システムも本作の特質のひとつ。複数の素材を組み合わせて特定のアイテムを生み出すというアイディアは、87年当時広く認知されたものではなかった。比較的近いものでは同年発売の『デジタルデビル物語 女神転生』での悪魔合体が挙げられる。

(注2)鬼雷昇炎氏のご厚意によりカセットROM内部の画像を掲載する。なお、2020年7月シティコネクションから発売されたSwitch版『星をみるひと』では、一定の条件を満たすことでこの埋もれたエンディングを見ることが可能である。

ゲーム内部を操作しているかと思わしき敵を呼び出した状態。

名前が付けられていない