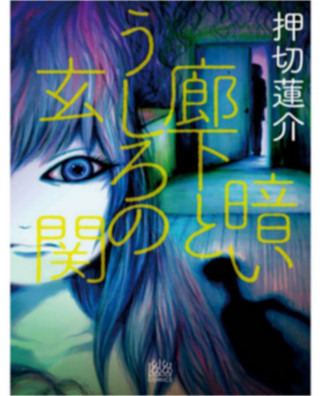

この『暗い廊下とうしろの玄関』に収録されている「オバケなんていないさ」。

これが押切蓮介のルーツものとしてそうだったのかと驚かされます。

ちなみに一番最後にのっている方です。

単行本内では「オバケなんていないさ2」となっていますが、雑誌幽に収録されていた

方の同タイトルとの差別化でそうなっています。

この1作品だけ集英社の作品でわざわざ引っ張ってきたことに意味を感じます。

今は『ハイスコアガール』などゲームものでもヒット作をだしていますが押切蓮介といえばホラー。

ホラー(幽霊)に固執していた理由が作者本人のルーツにあったというのがこの読切

(正確にいうと新連載で描かれたが雑誌が創刊号で廃刊)にて描かれています。

その内容というのが、

この『暗い廊下とうしろの玄関』に収録されている「オバケなんていないさ」。

これが押切蓮介のルーツものとしてそうだったのかと驚かされます。

ちなみに一番最後にのっている方です。

単行本内では「オバケなんていないさ2」となっていますが、雑誌幽に収録されていた

方の同タイトルとの差別化でそうなっています。

この1作品だけ集英社の作品でわざわざ引っ張ってきたことに意味を感じます。

今は『ハイスコアガール』などゲームものでもヒット作をだしていますが押切蓮介といえばホラー。

ホラー(幽霊)に固執していた理由が作者本人のルーツにあったというのがこの読切

(正確にいうと新連載で描かれたが雑誌が創刊号で廃刊)にて描かれています。

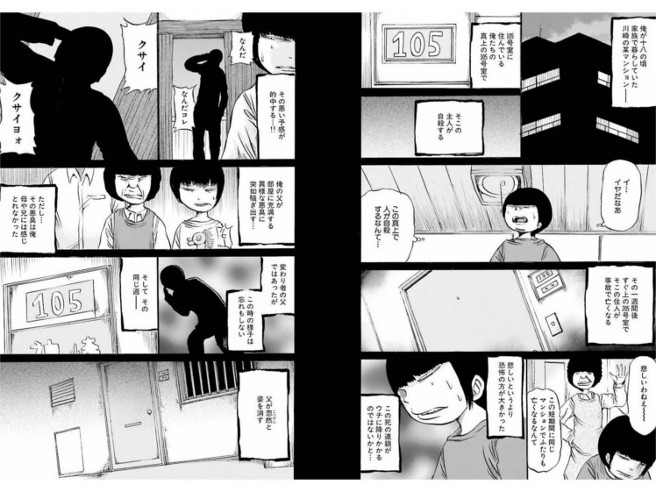

その内容というのが、

幽霊を信じていようといまいと、

真上の階で順番にしかも自分のところに近づいてくるのは気味悪いです。

で、実際に父親がいなくなる。

これ掲載されたのが2009年の雑誌「漫'sプレイボーイ」なのですが、

読んだときの衝撃はハンパなかったです。

え!?これって押切蓮介本人の話だったのかと、

このことは他に書かれてる人も多いですが、

雑誌「幽」にのっていた「赤い家」がすぐ連想させるからです。

「赤い家」が発表されたのは2006年でその同じところがこれ

幽霊を信じていようといまいと、

真上の階で順番にしかも自分のところに近づいてくるのは気味悪いです。

で、実際に父親がいなくなる。

これ掲載されたのが2009年の雑誌「漫'sプレイボーイ」なのですが、

読んだときの衝撃はハンパなかったです。

え!?これって押切蓮介本人の話だったのかと、

このことは他に書かれてる人も多いですが、

雑誌「幽」にのっていた「赤い家」がすぐ連想させるからです。

「赤い家」が発表されたのは2006年でその同じところがこれ

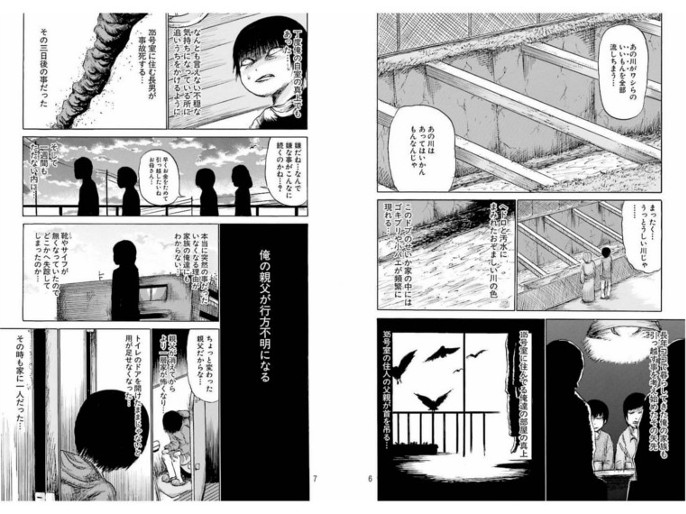

住人に次々に不幸が起こる赤い建物。

呪怨的な話でちょっと違和感のある漫画でしたが、読んでるときはまさかこれが

作者本人のはなしとは思いもしなかったです。

それがこの「オバケなんていないさ」でつながった。

オバケに父親を奪われたかもしれない…そんな不確かな怪異を憎しみつつ、恐れつつ、

オバケをぶん殴る漫画を描く。父親がいなくなったことが押切ホラーの原点であったこと

がここで描かれています。

住人に次々に不幸が起こる赤い建物。

呪怨的な話でちょっと違和感のある漫画でしたが、読んでるときはまさかこれが

作者本人のはなしとは思いもしなかったです。

それがこの「オバケなんていないさ」でつながった。

オバケに父親を奪われたかもしれない…そんな不確かな怪異を憎しみつつ、恐れつつ、

オバケをぶん殴る漫画を描く。父親がいなくなったことが押切ホラーの原点であったこと

がここで描かれています。

こういうちょっとした一致というのも怪異や恐れを増幅させるには十分。

自分にもこんな覚えがありますが、

そもそもは信じてはいないんだけどなんか妙な怖さやいやだなぁ~という感覚は残ります。

さっき触れた「赤い家」もこの単行本には収録されています。

短編集で一番はじめ「赤い家」からはじまり、最後は「オバケなんていないさ」になっている。

この順番には明らかに意図があるし、雑誌幽の短編を集めて「オバケなんていないさ」のみ集英社から

引っ張ったのもよくやってくれたと単行本でたときは小躍りしました。

ただそれだけではないんです。

あとがきや対談のところに後日談が語られています。

これも含めて押切ホラーの完結ということで読むことをオススメしますよ。

《 今回紹介の作品の通信販売はこちら 》

『暗い廊下とうしろの玄関』(メディアファクトリー・押切蓮介)

こういうちょっとした一致というのも怪異や恐れを増幅させるには十分。

自分にもこんな覚えがありますが、

そもそもは信じてはいないんだけどなんか妙な怖さやいやだなぁ~という感覚は残ります。

さっき触れた「赤い家」もこの単行本には収録されています。

短編集で一番はじめ「赤い家」からはじまり、最後は「オバケなんていないさ」になっている。

この順番には明らかに意図があるし、雑誌幽の短編を集めて「オバケなんていないさ」のみ集英社から

引っ張ったのもよくやってくれたと単行本でたときは小躍りしました。

ただそれだけではないんです。

あとがきや対談のところに後日談が語られています。

これも含めて押切ホラーの完結ということで読むことをオススメしますよ。

《 今回紹介の作品の通信販売はこちら 》

『暗い廊下とうしろの玄関』(メディアファクトリー・押切蓮介)

コンプレックス 竹下