いま「ひまわりっ~健一レジェンド~」ではこんなテーマが3週くらい続いて喧喧囂囂です。

「チキン南蛮の鶏肉は、ムネかモモか」

宮崎県民にとってソウルフードとも言えるチキン南蛮(トリのから上げに甘酢とタルタルソースがかかったもの)ですが、あぶらっ気のないムネ肉派なのか、それともあぶらっぽいがジューシーなモモ肉派なのか。さらには皮はついてたほうがいいのかないのがいいのかでもモメる。ひとつの店にムネとモモ両方置いていることはないので、店選びの段階で「ねえここモモ?ムネ?」とそれぞれの派閥が警戒しあうそうです。

僕はこの話を読んで宮崎の人は鶏肉に対して意識が高いなと感心しましたが、多くの人にとっては「そんなんどうでもいいじゃん」で済ませてしまう問題でしょう。

ちなみにセブンイレブンで売っていたチキン南蛮はたしか皮つきムネでした。

この手の地方では盛んに食べられているが全国的には知名度が低いもの、にはどうも興味が湧くというもの。だけど麺類と丼モノ、独特の洋食はすぐにメディアに取り上げられて流行りますが、日常食べなれてて無名のお惣菜や地方食、ってまだたくさんあるはずです。

僕は新潟生まれですが、新潟のそういった惣菜ではこんなのがあります。

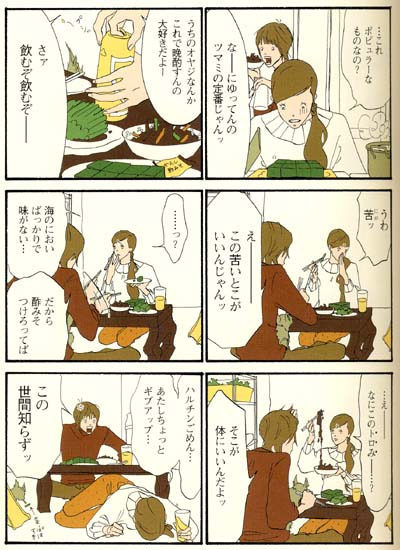

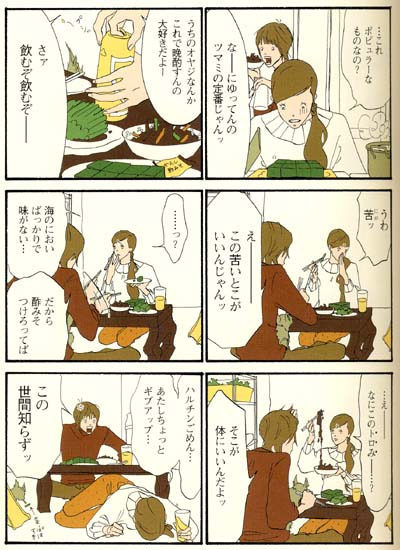

「ハルチン」魚喃キリコさんからの1コマ。主人公ハルチンは新潟生まれで、魚喃さんも新潟生まれ・・・ということでときおり出てくる新潟ネタにはニヤリとさせられますね。でもたとえば米とかのっぺ汁とか枝豆とか日本酒とかの分かりやすい新潟名物じゃなくてこのチョイスが渋すぎる。冬菜とえごとハリハリ漬けですよ? コテコテの新潟食ばっかです!

冬菜は「とうな」と読み、濃い緑色で食べると苦い、というなんとも子供の嫌いそうな要素しかない菜っ葉で、普通に常備菜として並んでましたが、味にクセのないほうれん草のおひたしよりも、なぜか新潟では好まれています。弁当に入ってるとガッカリしたものです。

「えご」は海藻を煮て寒天状にしたようなもので、コンニャクみたいな弾力はなくもぞもぞしてます。酢味噌やからし醤油で食べていたような気がしますが、酒のつまみ的なもので、ゴハンのおかずにはなりません。僕は苦手です。

「ハリハリ漬け」は切干大根と昆布とスルメを醤油付けしたもので、昆布とスルメからヌルヌルした粘りが出ているというしょっぱい漬物です。常備菜として実家では冬にひと樽つくってましたが、個人的にはやっぱり冬毎日食卓に並ぶものというイメージでありがたみは感じませんでした。でもこれでお茶漬けをつくると美味しいです。

だけれど他県人からしてみるとかなり難解な食べ物です。何しろ「旨い!」ってものでもないわけですから。苦いだけの葉っぱと海藻寒天、ぬるぬるする漬物・・・初めて食べてカルチャーショックをうける友人・チーちゃんの表情が微妙なのがいいですな。

たしかに今から考えても何であれを普通に食べてたのかといったら、食卓に並んでたからです。うちは父も母も純粋な新潟県民ではありませんでしたが、気がついたら食卓にはこういったコテコテの新潟食が並んでました。いつ親たちは洗脳されていたのか非常に興味あるところです。

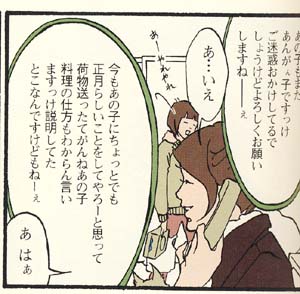

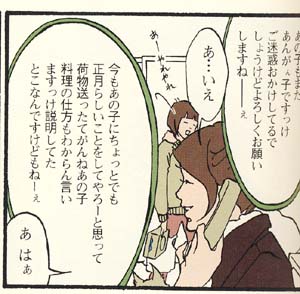

魚喃キリコさんはあと新潟の方言の再現力が高いのが素晴らしいですね。

これを読んで「だすけ」「らてば」に象徴されるダサ言語新潟弁独特の「伸ばす感じ」が文字でここまで再現できるとは思いませんでした。口声音化して読むと新潟のオバさんになれるので、最近実家に帰ってないなという新潟県民はやってみてください。

そういえば切なさ満開の超名作「blue」でもすこしだけ新潟弁が出てきてます。「blue」の舞台は市内の清心女子。あの物寂しい新潟市内がこの人の手にかかるとこんな叙情的に描かれるんだ・・・と心底驚き感動した覚えがあります。当時の絵のタッチもシンプルでムダがまったくなくかつとてつもない高いレベルで、僕はこの当時の絵がもっとも好きです。

ただ出版社が変わるたびに異装本が発行されるのでけっこうなコレクター泣かせな面も・・・。デビュー作「Water.」は青林堂版、マガジンハウス版、さらに祥伝社フィールヤング版、と3回も出てたりします。この「ハルチン」も2巻が発売時に、旧1巻と全然違う装丁で新1巻を出しなおしてきたので、ぼくも1巻買いなおしてしまいました。「Water.」の3つのバージョン違いについては、また今度改めて触れたいと思います。

「チキン南蛮の鶏肉は、ムネかモモか」

宮崎県民にとってソウルフードとも言えるチキン南蛮(トリのから上げに甘酢とタルタルソースがかかったもの)ですが、あぶらっ気のないムネ肉派なのか、それともあぶらっぽいがジューシーなモモ肉派なのか。さらには皮はついてたほうがいいのかないのがいいのかでもモメる。ひとつの店にムネとモモ両方置いていることはないので、店選びの段階で「ねえここモモ?ムネ?」とそれぞれの派閥が警戒しあうそうです。

僕はこの話を読んで宮崎の人は鶏肉に対して意識が高いなと感心しましたが、多くの人にとっては「そんなんどうでもいいじゃん」で済ませてしまう問題でしょう。

ちなみにセブンイレブンで売っていたチキン南蛮はたしか皮つきムネでした。

この手の地方では盛んに食べられているが全国的には知名度が低いもの、にはどうも興味が湧くというもの。だけど麺類と丼モノ、独特の洋食はすぐにメディアに取り上げられて流行りますが、日常食べなれてて無名のお惣菜や地方食、ってまだたくさんあるはずです。

僕は新潟生まれですが、新潟のそういった惣菜ではこんなのがあります。

「ハルチン」魚喃キリコさんからの1コマ。主人公ハルチンは新潟生まれで、魚喃さんも新潟生まれ・・・ということでときおり出てくる新潟ネタにはニヤリとさせられますね。でもたとえば米とかのっぺ汁とか枝豆とか日本酒とかの分かりやすい新潟名物じゃなくてこのチョイスが渋すぎる。冬菜とえごとハリハリ漬けですよ? コテコテの新潟食ばっかです!

冬菜は「とうな」と読み、濃い緑色で食べると苦い、というなんとも子供の嫌いそうな要素しかない菜っ葉で、普通に常備菜として並んでましたが、味にクセのないほうれん草のおひたしよりも、なぜか新潟では好まれています。弁当に入ってるとガッカリしたものです。

「えご」は海藻を煮て寒天状にしたようなもので、コンニャクみたいな弾力はなくもぞもぞしてます。酢味噌やからし醤油で食べていたような気がしますが、酒のつまみ的なもので、ゴハンのおかずにはなりません。僕は苦手です。

「ハリハリ漬け」は切干大根と昆布とスルメを醤油付けしたもので、昆布とスルメからヌルヌルした粘りが出ているというしょっぱい漬物です。常備菜として実家では冬にひと樽つくってましたが、個人的にはやっぱり冬毎日食卓に並ぶものというイメージでありがたみは感じませんでした。でもこれでお茶漬けをつくると美味しいです。

だけれど他県人からしてみるとかなり難解な食べ物です。何しろ「旨い!」ってものでもないわけですから。苦いだけの葉っぱと海藻寒天、ぬるぬるする漬物・・・初めて食べてカルチャーショックをうける友人・チーちゃんの表情が微妙なのがいいですな。

たしかに今から考えても何であれを普通に食べてたのかといったら、食卓に並んでたからです。うちは父も母も純粋な新潟県民ではありませんでしたが、気がついたら食卓にはこういったコテコテの新潟食が並んでました。いつ親たちは洗脳されていたのか非常に興味あるところです。

魚喃キリコさんはあと新潟の方言の再現力が高いのが素晴らしいですね。

これを読んで「だすけ」「らてば」に象徴されるダサ言語新潟弁独特の「伸ばす感じ」が文字でここまで再現できるとは思いませんでした。口声音化して読むと新潟のオバさんになれるので、最近実家に帰ってないなという新潟県民はやってみてください。

そういえば切なさ満開の超名作「blue」でもすこしだけ新潟弁が出てきてます。「blue」の舞台は市内の清心女子。あの物寂しい新潟市内がこの人の手にかかるとこんな叙情的に描かれるんだ・・・と心底驚き感動した覚えがあります。当時の絵のタッチもシンプルでムダがまったくなくかつとてつもない高いレベルで、僕はこの当時の絵がもっとも好きです。

ただ出版社が変わるたびに異装本が発行されるのでけっこうなコレクター泣かせな面も・・・。デビュー作「Water.」は青林堂版、マガジンハウス版、さらに祥伝社フィールヤング版、と3回も出てたりします。この「ハルチン」も2巻が発売時に、旧1巻と全然違う装丁で新1巻を出しなおしてきたので、ぼくも1巻買いなおしてしまいました。「Water.」の3つのバージョン違いについては、また今度改めて触れたいと思います。

中野店 岩井