マンガは独特の表現で構成されていますが、日本人はそれにあまりになれすぎているので、その意味を瞬時に悟って読み進めることが出来ます。

たとえばふきだしひとつとっても

周囲が点線になってたらヒソヒソ話。

―ll―になってたらテレビ放送やアナウンス。

口から出るところがトンガリじゃなくて。oOになってたら内心思ってること。

中の科白が細い明朝体や細ゴシックになってたら時系列の異なったシーン。

さらにその細いフォントをつかっていてふきだしが四角状だったら、電話や機械からの発声。

・・・という区別を無意識で読み解いていくわけです。コマ割も同様で、少女マンガのような空間にモノローグが浮いていたりコマ枠線が存在しないようなものでも、作者の意図通り読んでいくことが出来るのです。特に少女マンガに読みなれていない海外の方は、まずこの独特のルールでつまづくらしいですが、さもありなんです。

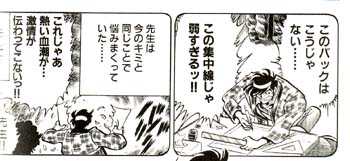

そういった「効果」については既に何人も研究されている方がいるので難しい話は置いておきますが、そういった効果のひとつに集中線、があります。このコマに注目しろ!というもので、これがまったく登場しないマンガはそれこそ山川直人とか森雅之の作品など、本当にごく一部。それだけポピュラーな効果ですが、集中線といえば島本和彦先生でしょう。

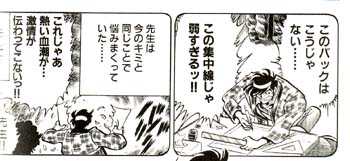

01年発行の「吼えろペン」1巻。とくにすごく重要というわけでもないコマでこの効果そしてスピード感。思わず目がひきつけられる。あらゆるマンガの効果において卓越した島本先生ですが(実際のところ効果や表現の上手さでは今でも日本トップクラスです)、「吼えろペン」の前身に当たる「燃えよペン」では、まだ漫画家の駆け出しのころ、集中線の効果について納得がいってなく工夫するというシーンが登場します。

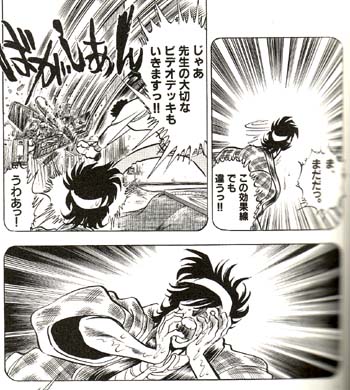

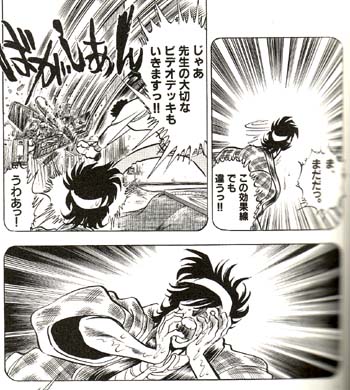

その習得方法も、自分に大ダメージやショックを与えて、自分の背後に現れた効果を見る・・・というリアルじゃムリな方法。

この衝撃の大きさで炎燃は集中線を身をもって会得。

ちなみにこのときに自分の大事な所持品をブチ壊すことでショックを得ようとするのですが、壊したものは「キャンディーズのLP5枚組」「ビデオデッキ」「バイクのγ50」でした。時代を感じるなあ。

島本先生は1ページ内で表現の強弱、メリハリが利いており視線が誘導されやすいのですが、一方集中線を同じく多用しながら、どこに集中してくのが正しいのかがわかりづらい作家さんもいます。

いってる意味があまりわからんなあ、と感じる方もいると思うので、具体的にはこんな感じです。

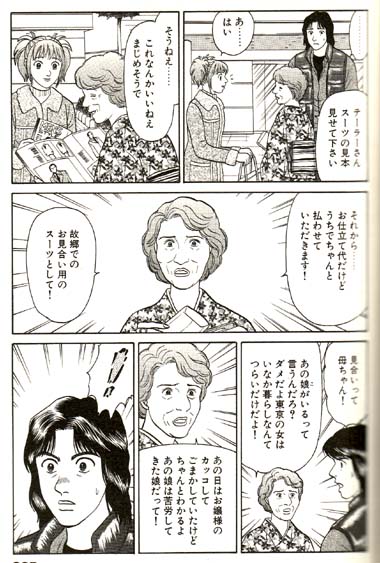

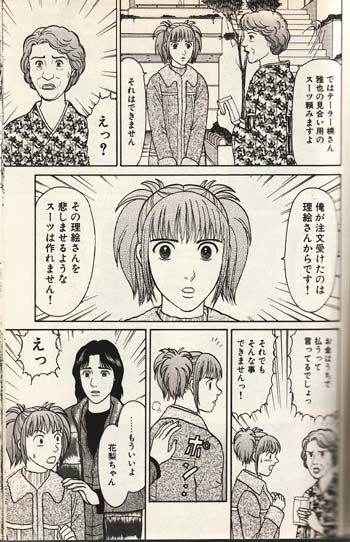

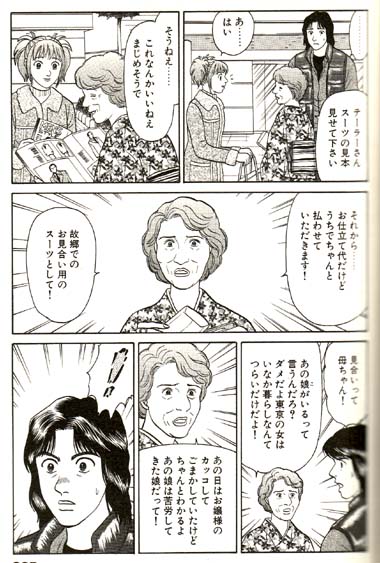

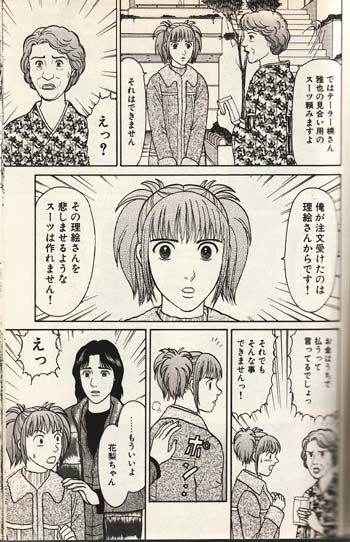

集中線コマ多すぎ!

どうです?画像1枚目の3コマ目とか2枚目の4・5コマ目は集中線があってもなくとも構わないような気がするのです。この調子で、高梨みどり先生の作品はコマの中で集中線が現れる比率はやたらと高い。3コマに1コマは集中線、です。

とはいってもアクションマンガでもなんでもなく、この「オーダーメイド」は江戸っ子テーラーメイドの女の子がお客様にあわせて洋服をあつらえる・・・と、アクションのアの字もない穏やかな物語。まあ人間ドラマだって集中線は使用しますが、それにしても多すぎですね。

しまいには集中してるんじゃなくて「光ってるんじゃないか」と見えてくるから不思議です。光ってる場合は集中線とは逆に、中央から外周に向けて線を引くのですが、強弱がはっきりしないため重要度がつかみづらいのですね。1枚目3コマ目は特に光ってるように見えます。

この「やたらと集中線」「そしてあまり重要なコマじゃない」は「オーダーメイド」の巻が進むにつれさらに頻発になっていき、展開も全く同じようになってきて

「ラストページから数えて8ページ目か9ページ目のページをめくる手側に必ずスーツを着こなした男の絵がでっかく入る」

「全員がやたらと「自分らしさ」を主張する」

のがパターン化。偉大なるマンネリと化していきました。

こういっては失礼ですが、しまいには読んでるほうも「黄昏流星群」でオバサンのたるんだハダカばっか出てくるラブシーン、国友やすゆき作品で巻き毛の秘書がフェラする、のとおなじ「やっぱ来た、ここで!」みたいに半ネタで見始める有様でした。ドラマにもなりモーニングでかなり続いてた人気作でしたが、次回作「銀座の番ねこ」「アメリカなんか大嫌い」ともあまり人気が出ずにモーニングからはフェードアウトしてしまいました。ともにこのブログ的には見所多い作品なので、いつか紹介しますね。

たとえばふきだしひとつとっても

周囲が点線になってたらヒソヒソ話。

―ll―になってたらテレビ放送やアナウンス。

口から出るところがトンガリじゃなくて。oOになってたら内心思ってること。

中の科白が細い明朝体や細ゴシックになってたら時系列の異なったシーン。

さらにその細いフォントをつかっていてふきだしが四角状だったら、電話や機械からの発声。

・・・という区別を無意識で読み解いていくわけです。コマ割も同様で、少女マンガのような空間にモノローグが浮いていたりコマ枠線が存在しないようなものでも、作者の意図通り読んでいくことが出来るのです。特に少女マンガに読みなれていない海外の方は、まずこの独特のルールでつまづくらしいですが、さもありなんです。

そういった「効果」については既に何人も研究されている方がいるので難しい話は置いておきますが、そういった効果のひとつに集中線、があります。このコマに注目しろ!というもので、これがまったく登場しないマンガはそれこそ山川直人とか森雅之の作品など、本当にごく一部。それだけポピュラーな効果ですが、集中線といえば島本和彦先生でしょう。

01年発行の「吼えろペン」1巻。とくにすごく重要というわけでもないコマでこの効果そしてスピード感。思わず目がひきつけられる。あらゆるマンガの効果において卓越した島本先生ですが(実際のところ効果や表現の上手さでは今でも日本トップクラスです)、「吼えろペン」の前身に当たる「燃えよペン」では、まだ漫画家の駆け出しのころ、集中線の効果について納得がいってなく工夫するというシーンが登場します。

その習得方法も、自分に大ダメージやショックを与えて、自分の背後に現れた効果を見る・・・というリアルじゃムリな方法。

この衝撃の大きさで炎燃は集中線を身をもって会得。

ちなみにこのときに自分の大事な所持品をブチ壊すことでショックを得ようとするのですが、壊したものは「キャンディーズのLP5枚組」「ビデオデッキ」「バイクのγ50」でした。時代を感じるなあ。

島本先生は1ページ内で表現の強弱、メリハリが利いており視線が誘導されやすいのですが、一方集中線を同じく多用しながら、どこに集中してくのが正しいのかがわかりづらい作家さんもいます。

いってる意味があまりわからんなあ、と感じる方もいると思うので、具体的にはこんな感じです。

集中線コマ多すぎ!

どうです?画像1枚目の3コマ目とか2枚目の4・5コマ目は集中線があってもなくとも構わないような気がするのです。この調子で、高梨みどり先生の作品はコマの中で集中線が現れる比率はやたらと高い。3コマに1コマは集中線、です。

とはいってもアクションマンガでもなんでもなく、この「オーダーメイド」は江戸っ子テーラーメイドの女の子がお客様にあわせて洋服をあつらえる・・・と、アクションのアの字もない穏やかな物語。まあ人間ドラマだって集中線は使用しますが、それにしても多すぎですね。

しまいには集中してるんじゃなくて「光ってるんじゃないか」と見えてくるから不思議です。光ってる場合は集中線とは逆に、中央から外周に向けて線を引くのですが、強弱がはっきりしないため重要度がつかみづらいのですね。1枚目3コマ目は特に光ってるように見えます。

この「やたらと集中線」「そしてあまり重要なコマじゃない」は「オーダーメイド」の巻が進むにつれさらに頻発になっていき、展開も全く同じようになってきて

「ラストページから数えて8ページ目か9ページ目のページをめくる手側に必ずスーツを着こなした男の絵がでっかく入る」

「全員がやたらと「自分らしさ」を主張する」

のがパターン化。偉大なるマンネリと化していきました。

こういっては失礼ですが、しまいには読んでるほうも「黄昏流星群」でオバサンのたるんだハダカばっか出てくるラブシーン、国友やすゆき作品で巻き毛の秘書がフェラする、のとおなじ「やっぱ来た、ここで!」みたいに半ネタで見始める有様でした。ドラマにもなりモーニングでかなり続いてた人気作でしたが、次回作「銀座の番ねこ」「アメリカなんか大嫌い」ともあまり人気が出ずにモーニングからはフェードアウトしてしまいました。ともにこのブログ的には見所多い作品なので、いつか紹介しますね。

中野店 岩井