まんだらけの麻雀担当、山本コウです。麻雀漫画好き=麻雀が強いと思われて、誰も麻雀に誘ってくれません。わたしの雀力なんて、

と言われている人たちと同じ程度です。

さて。画像の漫画。週刊少年マガジンで甲斐谷忍「無敵の人」が去年末から連載が始まりました。週刊少年マガジンでは星野泰視「哲也」以来10年ぶりの麻雀漫画掲載になります。楽しみですね。

週刊少年誌などではやっぱり「麻雀のルールを知らないけれど麻雀漫画を読む」という人も多いわけです。

「哲也」や、他にもアニメ・ドラマにもなった福本伸行「アカギ」、最近だとヤングガンガン連載の小林立「咲-saki-」なども、麻雀を知らない人たちにも沢山読まれている麻雀漫画になります。

そこで今回は、「アカギ」「咲-saki-」、あるいは「無敵の人」などで初めて麻雀漫画に触れた人が持つであろう「他にどんな麻雀漫画があるの?」という疑問に、タイプ別でお答えしたいと思います。

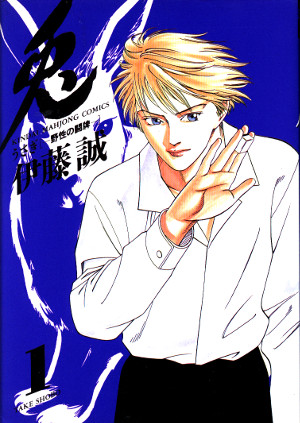

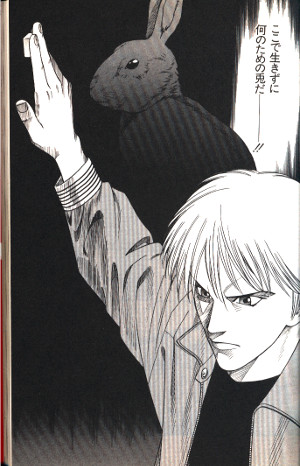

【タイプ1】麻雀のルールよりも可愛い・格好いい登場人物の出るのが読みたい

麻雀のルールは分からなくても漫画として面白いものが読みたい、という向きにはこちら。

高校生代打ち集団ZOO。若き感性が代打ち界に風穴を開ける。

麻雀の打ち筋から動物のコードネームをつける、という設定がキャラ立てと相まって非常にとっつきやすくなっています。

危険察知能力(当たり牌が分かる)から"兎"

打撃力がある(トイツ系の手役を好み、ドラを乗せる)から"ジャッカル"など。

絵柄も格好よく、画像が好みなら麻雀のルールが細かく分からなくとも楽しめます。

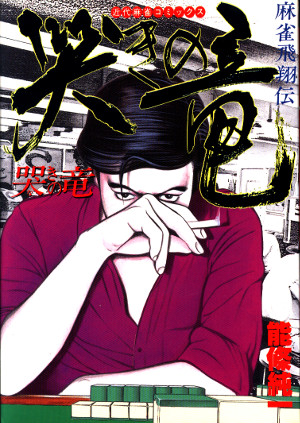

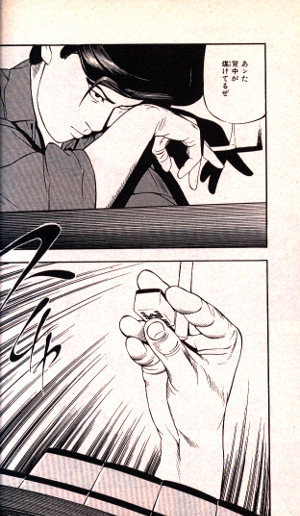

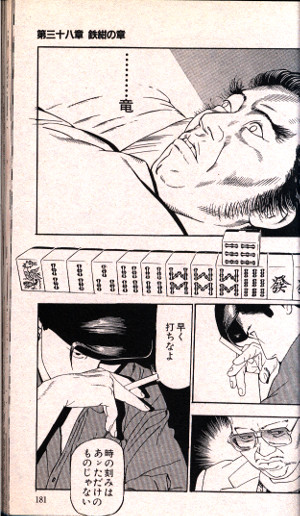

「あんた背中が煤けているぜ」という台詞、格好いいですね。普通、麻雀では鳴く(手牌を晒す)と点数が下がるのが常ですが、主人公・竜は鳴けば鳴くほど点数が高くなど、という打ち筋。

そうした打ち筋が面白いのもさることながら、漫画としては任侠漫画なんですね。"竜"というワイルドカードを巡って、ヤクザたちが争う。

「あンた背中が煤けてるぜ」

「早く打ちなよ 時の刻みはあンただけのものじゃない」

「時の刻みはおれにはない」

全部ヤクザ相手に言ってのけています。格好いいですね。

最初少しは人間っぽかった竜ですが、どんどん死神か何かのような存在になっていきます。

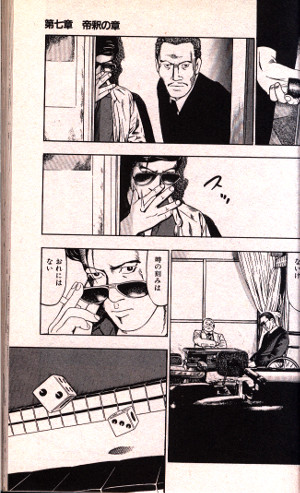

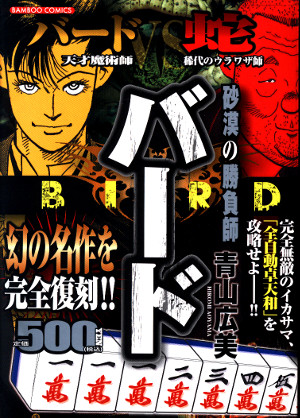

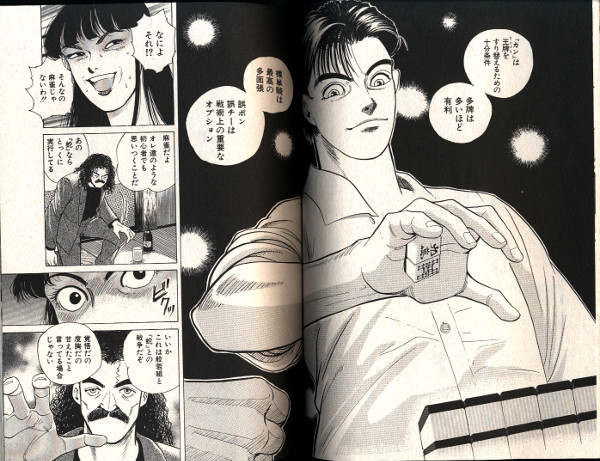

バイニンvs奇術師。麻雀というものは極論すると、いかにして高い点数の役を上がるか、というゲームです。

が、この漫画は違います。

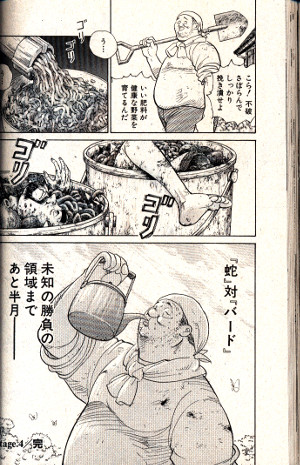

敵役のバイニン"蛇"の持つ技、全自動卓天和。その謎に挑むはラスベガスから来た奇術師"バード"。イカサマ技の種は何なのか? どのような技で対抗するのか。

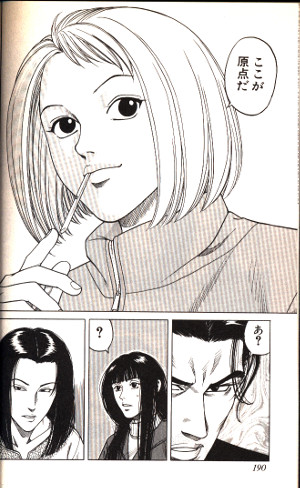

今までの麻雀のルールを根底から覆す考え方。名シーンです。

敵役の"蛇"の外見は普通のオッサンだが、このコマだけでもヤバいのがよく分かる。

技の応酬はまるでバトル漫画のよう。宣戦布告にもこのポーズですよ。

上質のミステリや、必殺技の応酬のあるバトル漫画のように読めてしまいます。

【タイプ2】より麻雀を詳しく知りたい

麻雀に興味が出てきて、麻雀のルールもある程度覚えたし、実際に人とも打ち始めた。

もっと麻雀が詳しくなるような漫画はないの? という向きにはこちら。

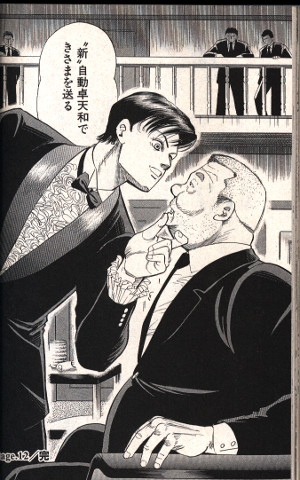

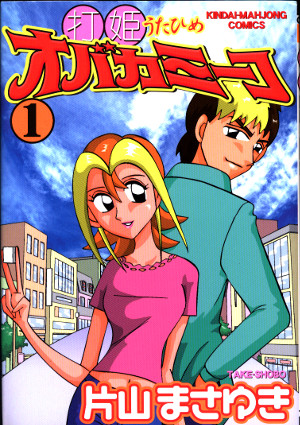

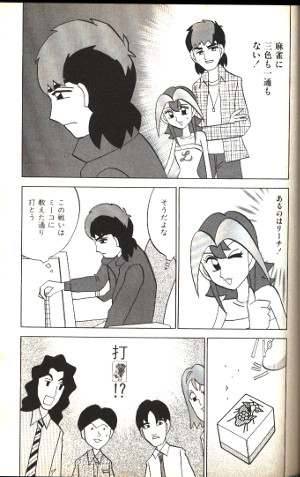

女流プロ・丘葉ミーコが、元トッププロの波溜について麻雀のイロハのレクチャーを受ける長編麻雀漫画。

とりあえず、主人公の丘葉ミーコが、本当に「オバカ」。顔だけでプロになったような状態から、ひとつずつ教わっていきます。

とくに昭和の麻雀では「麻雀の基本は平和」と言われる(理由ももちろんあるのですが、ルール説明が煩雑になるので割愛)なか、

「麻雀に三色も一通もない。あるのはリーチ」

これです。

麻雀初心者~中級者には役に立つ格言が山とあります。

格言、は言い切ってしまいますが、当然麻雀は状況でさまざまに。格言通りに打ってはいるけど違う、って状況もフォローされています。

前半は本当にレクチャー漫画ですが、後半になるとミーコの成長とともに物語が加速してきます。

麻雀レクチャーものとして是非読んでおきたい1冊。

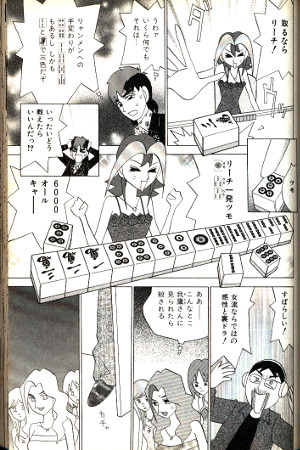

麻雀漫画の金字塔。一番面白い麻雀漫画は、というアンケートを集めたらトップを取るであろう作品。

何がそこまで評価が高いのか、というと、「この漫画の主人公は爆岡でも鉄壁でもなく、麻雀牌」と言われるほどの、闘牌シーンの密度。

爆岡の『爆牌』の謎を巡り、物語は進みます。

同時に、各キャラクターの打ち筋が特徴的なことも相まって、麻雀漫画の最高峰と言っても過言ではない仕上がりとなっています。

登場当初は単なるモブキャラっぽかったのに、気が付いたら超重要キャラに。「教えてやろう、リードは守るもんじゃなく広げるものだ」格好いい。

惜しむらくは、麻雀のルールを知らないと、さすがに面白さがすべて伝わらないこと。

ある程度麻雀のルールを嗜んだら、是非手に取って欲しい作品です。

【タイプ3】阿佐田哲也って何者?

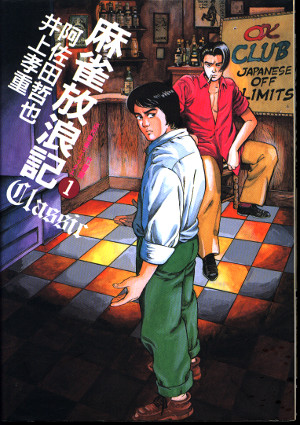

「哲也」の主人公で「雀聖と言われた男」と称された阿佐田哲也。「哲也」はフィクションですが、阿佐田哲也という人物は実在します。

本名:色川武大。直木賞作家。阿佐田哲也はエンターテイメント系の作品のときのペンネームで、同筆名で書かれた「麻雀放浪記」という小説が大ヒットを飛ばします。

「哲也」はその「麻雀放浪記」を中心に、それ以外にも山と書かれた阿佐田哲也の麻雀小説を再構築したものです。

そちらに興味を持たれた向きにはこちらを。

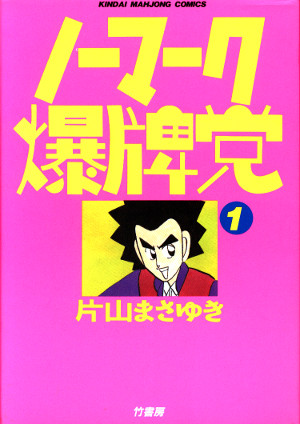

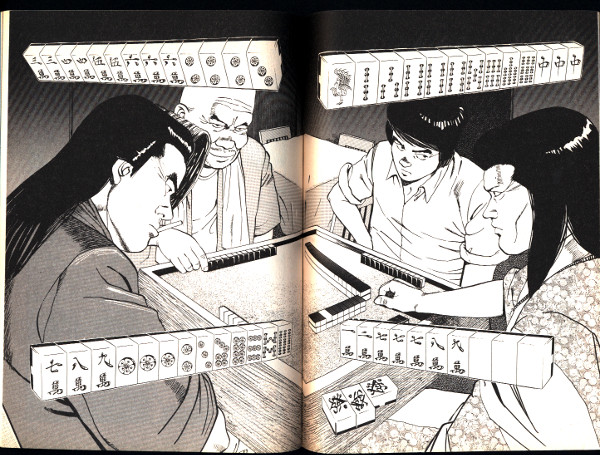

小説「麻雀放浪記」は前述の「哲也」は元より、それ以前にも以後も、何度も漫画化や映像化されています。

その中でも、もっとも原作の雰囲気を伝えており、かつ漫画独自の味もある作品。

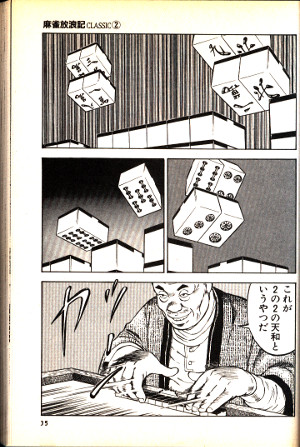

出目徳にイカサマ技「2の2の天和」を教わるシーン。牌の躍動感が凄い。

バイニン同士の戦いは、イカサマ技の応酬であり、それを「汚い」という面子はここにはいない。殺し合いをしつつも、一体感を抱く不思議な関係。

「手の動き」や「牌の躍動感」に色気がある作品です。

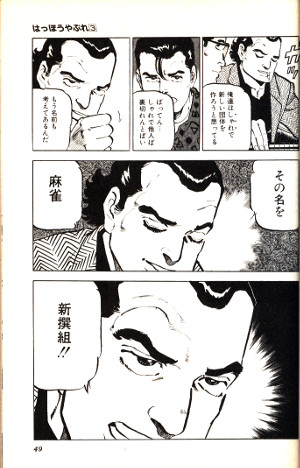

かつて阿佐田哲也が立ち上げた集団「麻雀新撰組」というものがありました。阿佐田哲也・小島武夫・古川凱章の3人が中心に立ち上げたこの集団。

名称こそ違いますが、その時代を描いた作品がかわぐちかいじの「はっぽうやぶれ」(後に「巷説麻雀新撰組」と改題された新装版も出ています)。

当然さまざまな脚色や演出もありますが、麻雀がブームであった時代の空気を一番感じられる作品でもあります。

阿佐田哲也をモデルにした登場人物:朝倉が「麻雀新撰組」の名前をあげる。

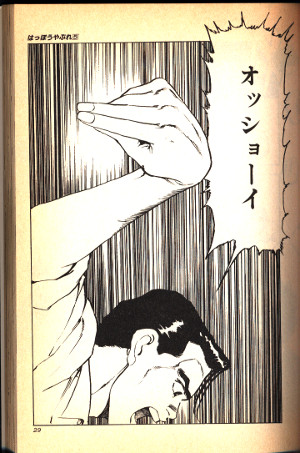

「オッショイ」の囃子は「はっぽうやぶれ」の名シーン。山笠の囃子の載せてツモる花島。

花島と好対照な蟹江との関係も見所な本作品。

それにしても、各作品の「哲也」と本人見比べると全然違うのはご愛嬌ですね。

【タイプ4】やっぱり麻雀ってギャンブルだよね

麻雀って言っても結局はギャンブルだよね、という意見もあります。

まぁ、あまりいいイメージはないですよね。そうした負の側面に興味がある向きにはこちら。

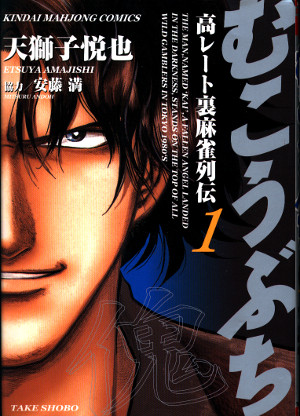

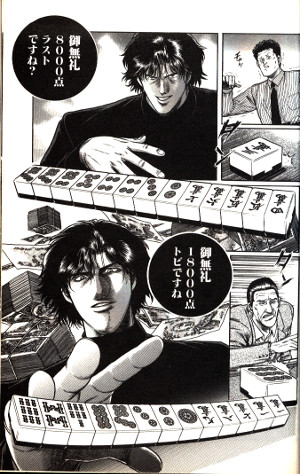

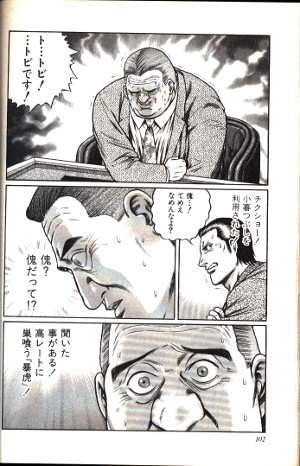

時代はバブルの頃。裏の世界に"むこうぶち"と呼ばれる鬼がいた。

連載当初はいろいろ模索していたためか、少しブレがありますが、連載も長期に至り、麻雀に狂う人々のところにカイがいる、というスタイルに落ち着きます。

基本的には破滅する人たちを楽しむ漫画。主人公・傀は無敵の超人です。

決め台詞は「御無礼」。完全に自分の流れになったときに傀が上がりとともに発する言葉です。

負けていくオヤジたちが見所のひとつ。借金を高レートで返そうとするが......

すでに50冊近くも出ている長編ですが、基本短編の組み合わせなのでどこからでも読めるのも強み。

まだまだ麻雀漫画はありますが、今回はこれくらいで。

雑誌「近代麻雀」を定期購読している層には「全部知ってるよ」ってところだとは思います(見直してみたら全部竹書房でした)。もっとディープな麻雀話がされたい方は是非まんだらけうめだ店へご来店ください。棚にも出しきれない麻雀漫画がまだまだあります。

(うめだ店/山本)

グランドカオス 山本

1週間のアクセスランキング

山本と同じカテゴリの記事

-

サーラの本棚モノ作りは楽しいゾ! DIY漫画の最前線、横山知生「ボクと師匠の秘密工房」

モノ作り、って楽しいですよね? 面倒? その過程もまた楽しいものなのですよ。 というわけで、苦労も楽しいそんな自家中毒気味な趣味、DIY(Do It You...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚指揮者に焦点を当てた音楽漫画、やまむらはじめ「天にひびき」

今期(2018年4月)アニメでは「ピアノの森」を楽しんで見ています。原作が好きなので、どこまでやるのか気になるところ。 音楽モノは漫画の中でも一大ジャンル。切り...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚麻雀を知らないから、で読まないのは勿体無い。名言炸裂人生劇画、甲良幹二郎「麻雀蜃気楼」

本日もよろしくお願いします、うめだ店の山本コウです。 さて。 漫画もこれだけ冊数が出ていると、心を動かす名言というものが沢山あります。 今回紹介するのは、そんな...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚ガイウス・ユリウス・カエサルを描く!内水融「アグリッパ」

私事ですが、半年くらい前からアプリゲームのFate/Grand Order(以下、FGO)を始めました。 自分は歴史ではローマ史が好きなのですが、TYPE-M...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚現代の必殺シリーズ、坂口いく「闇狩人」

"現代"の必殺シリーズ漫画、それが坂口いく「闇狩人」だ!......と、大見得切って始めてみましたが、この"現代"ってのが2018年じゃなくて、30年前の199...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚うさぎだけど漫画を描いてます、近藤聡乃「うさぎのヨシオ」

好きな作家の新刊が出るとなると、既刊を見返したりしませんか?今月は近藤聡乃(こんどう・あきの)「ニューヨークで考え中」の2巻が出るので、自分が同作者の名前を知っ...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚成人式の日に読みたい弓道漫画、平田弘史「弓道士魂」

京都の大学で弓道をしていると、 成人式=三十三間堂 でした。 毎年TVでも放送されるのでご存知の方も多いと思いますが、いわゆる「三十三間堂の通し矢」です。着物姿...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚2017年オススメの漫画たちと、ワクワクが詰まったロケット作り漫画・森田るい「我らコンタクティ」

2018年になりました。 去年も沢山の漫画を読みました。よくもまぁ、次々面白い漫画が出るものだと感心しきりです。 そんな中で、2017年に出た漫画(正確には20...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚最長不倒の麻雀漫画、嶺岸信明×来賀友志「天牌」を読もう

2017年12月末に最新92巻が出る麻雀漫画「天牌」。 麻雀漫画としては当然のように最長の巻数です(2017年末の時点でさらに外伝も33巻まで)。 ここまで長...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚料理漫画? ヤンキー漫画? 奥嶋ひろまさ「頂き!成り上がり飯」

最初は受け付けなかったモノが、気が付けばお気に入りに......という経験は誰しもあるかと思います。 いわゆるジャケ買いみたいに、第一印象でピンと来て当たり、と...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚トリコロ原理主義という病

世の中には「トリコロ原理主義者」という存在がいるそうです。「トリコロ」とは、海藍(はいらん)による四コマ漫画のこと。 症例としては「トリコロが続いていれば......

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚デスゲームものの原点:高見広春×田口雅之「バトル・ロワイアル」

明確な定義があるわけではないですが、分かり易いために多用されるのが「ジャンル分け」です。 恋愛モノやバトルモノ、スポーツモノにビジネスモノ等々。 ボーダーレス...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚短編漫画のススメ:趣味嗜好を歪ませる魅力、宇島葉「夏実」

「今日の夕飯はお父さんです」(夏実) 今回紹介するのは「夏実」(宇島葉)という、たった4ページの作品。 インパクトが物凄い。 ストーリーは「小説家の女子高生の父...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚「犬が麻雀を打つ漫画」だけじゃない本格復讐劇、沢本英二郎「無法者」

数年前、ネットで以下のような「犬が麻雀を打つ漫画」の画像がよく流れてきました。 【分かること】・細かい点数計算が出来る犬。・劇画調で内容は真面目なものらしい。・...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚四コマ漫画のススメ:ひらのあゆ「ラディカルホスピタル」

四コマ漫画、というジャンルがあります。 各家庭で新聞を取っていた頃は、新聞四コマが身近な存在でした。 アニメ化からのヒットも多い、最近の萌え四コマを思い浮かべ...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚「爽快感0!」のひりつく麻雀漫画、押川雲太朗「リスキーエッジ」

麻雀漫画をオススメする記事、第5回目です。↓↓今までの記事はこちらをご覧ください↓↓麻雀漫画をオススメしてみる 第1回 原恵一郎「凌ぎの哲」麻雀漫画をオススメ...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚データキャラはやられキャラ? そんなスポーツ漫画の常識を覆す主人公の躍進を見よ。スポーツ漫画の文法を無視しまくりな「ベイビーステップ」の面白さ。

毎回このブログでいろんな漫画を紹介させて頂いていたわけですが、いわゆる長編コミックスは意図的に避けていました。 理由は大きく2つ。 1:長編だとそれだけ人口に膾...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚ペイントピッチャー! ボクサーと野球勝負! 異端野球マンガ「球鬼Z」

今年もプロ野球の季節が始まりました。 去年(2016年)は広島が25年ぶりのリーグ優勝ということで盛り上がりましたね。 野球は国民的スポーツということもあり、非...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚灘麻太郎原作の忘れられた麻雀漫画「噫!麻雀創世鬼」

世には知られていない麻雀漫画が山ほどあります。 古い麻雀劇画雑誌を整理していたら、 「構想10年"カミソリ"灘麻太郎プロが放つ 必殺の大河伝奇ロマン!!」 と派...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚そうだ、キャンプへ行こう

祝!アニメ化、ということで、ブレイクする前に紹介しよう、という下心のある記事です。 紹介するのは、雑誌「まんがタイムきららフォワード」で連載中、この前(20...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚面白い漫画を見つけるシンプルな方法

本日もよろしくお願いいたします。 うめだ店コミックスタッフの山本コウです。 現在書かせていただいている「麻雀漫画を紹介してみる」をちょっと休憩して、今回は文字...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚麻雀漫画をオススメしてみる 第4回 みやぞえ郁雄・志村裕次「真・麻雀伝説 風の雀吾」

麻雀漫画をオススメする記事、第4回目です。 ↓↓今までの記事はこちらをご覧ください↓↓ 麻雀漫画をオススメしてみる 第1回 麻雀漫画をオススメしてみる 第2回...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚麻雀漫画をオススメしてみる 第3回 志名坂高次「麻雀倶楽部」

麻雀漫画をオススメする記事、第3回目です。 ↓↓今までの記事はこちらをご覧ください↓↓ 麻雀漫画をオススメしてみる 第1回 麻雀漫画をオススメしてみる 第2回 ...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚麻雀漫画をオススメしてみる 第2回 神田たけ志「ショーイチ」&谷口亜夢「雀鬼サマへの道」

麻雀漫画をオススメする記事、第2回目です。 ↓↓第1回目の記事はこちらをご覧ください↓↓ 麻雀漫画をオススメしてみる 第1回 麻雀漫画を紹介する上で外せない人物...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚麻雀漫画をオススメしてみる 第1回 原恵一郎「麻雀放浪記 凌ぎの哲」

週刊少年マガジンで連載していた麻雀漫画、甲斐谷忍「無敵の人」最終巻が先日発売になりました。 同誌では「哲也~雀聖と呼ばれた男~」以来の麻雀漫画連載ということで、...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚狩猟漫画「猟犬探偵」と作家・稲見一良

最近、ジビエ料理が流行っているらしいです(ソースはN○K)。 漫画を読まれる方では「ゴールデンカムイ」(集英社:野田サトル)や「山賊ダイアリ ー」(講談社:岡本...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚本屋は戦場

この記事を書いているスタッフ・山本コウは、まんだらけに勤める前は本屋に勤めていました。いわゆる書店員というものです。 約8年勤めて、文芸や人文の担当からコミック...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚女神の照らす灯りの先を見に行こう

「面白い漫画はありませんか?」 この仕事をしていると、よくそう尋ねられます。 店頭でこの質問を受けると、待ってました、とばかりにいろいろ紹介させてもらっています...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚2016年一番自分の生活環境を変えた漫画

お盆も過ぎて、夏の終わりも見えてきました。 2016年もだいたい漫画漬けな毎日だったわけですが、それでも当然読んでない漫画のほ うが多いわけです。 そんな中で「...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚旅のお供にこの漫画。どんな過酷な旅も怖くなくなる処方箋!?

旅は好きですか? 旅漫画もいろいろあります。 そんな中で、自分のお気に入りの漫画が、本日紹介するこちら。 ほりのぶゆき「旅マン」(小学館) まず何よりデザイン...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚アニメは「愛」で作るのだ。アニメの現場な漫画、花村ヤソ「アニメタ」

2016年上半期のベストを語りたいと思います。 まず、自分(うめだ店少年・青年コミック担当:山本コウ)の漫画の好みは以下のようなものになります。 ・成長物語 ・...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚祝「ド嬢」アニメ化、ということで施川ユウキ作品を紹介します

おはようございます。うめだ店の山本コウです。 このブログを読むような皆さんは、それぞれ好きな漫画があると思いますが、その漫画を好きになったキッカケ、瞬間、という...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚「執着にはドラマがある」。短編漫画のススメ。

漫画雑誌に掲載される短編。 その多くはコミックに収録されることもなく、読者の話題に出ることも少なく、消えていきます。 読者も、なかなかひとつひとつの短編を覚えて...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚数学は楽しい! 「数学ガール フェルマーの最終定理」を読もう。

まずは別の漫画から、サチ姉さんの名言を。 「数学ってできると楽しいよね」(柊ゆたか:アスキー・メディアワークス) 「数学」は分かると面白いんですよね。その「面...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚お仕事四コマ2選

うめだ店の山本コウです。皆さん、四コマ漫画読んでますか? 四コマ漫画の利点ってなんでしょう? 個人的にはどこからでも読めて、いつでも止められるところ、だと思って...

グランドカオス 山本

-

サーラの本棚水上悟志の隠れた名作「サイコスタッフ」

座右の銘、という言葉があります。常に心に留めておいて、戒めや励ましとする言葉です。 この記事の筆者、うめだ店のコミックスタッフ:山本コウは水上悟志「惑星のさみだ...

グランドカオス 山本

カテゴリ

- お知らせ

- 中野店 (54)

- コンプレックス (8)

- 渋谷店 (12)

- サーラ (6)

- 池袋店

- 宇都宮店 (1)

- 札幌店 (9)

- 名古屋店 (12)

- うめだ店 (6)

- グランドカオス (8)

- 福岡店

- 小倉店

月別アーカイブ

- 2018年12月 (6)

- 2018年11月 (8)

- 2018年10月 (6)

- 2018年5月 (21)

- 2018年4月 (25)

- 2018年3月 (23)

- 2018年2月 (23)

- 2018年1月 (29)

- 2017年12月 (29)

- 2017年11月 (27)

- 2017年10月 (27)

- 2017年9月 (28)

- 2017年8月 (29)

- 2017年7月 (28)

- 2017年6月 (25)

- 2017年5月 (31)

- 2017年4月 (29)

- 2017年3月 (14)

- 2017年2月 (12)

- 2017年1月 (30)

- 2016年12月 (30)

- 2016年11月 (27)

- 2016年10月 (25)

- 2016年9月 (30)

- 2016年8月 (30)

- 2016年7月 (29)

- 2016年6月 (28)

- 2016年5月 (29)

- 2016年4月 (27)

- 2016年3月 (28)

- 2016年2月 (25)

- 2016年1月 (29)

- 2015年12月 (27)

最新の記事

このブログが掲載されている現在も絶賛公開中。 宇宙世紀ガンダムとしては27年ぶりの新作劇場と話題になっている「機動戦士ガンダムNT(ナラティブ)」 「機動戦士ガ...

うめだ店 森田

小学館 篠房六郎『おやすみシェヘラザード』 とある女子高、女子寮。まだ5月だというのに暑い夜が続くある日・・・ 1年生の二都麻都(にとあさと)は友人の部屋へ行こ...

渋谷店 田名部

最近、海外版のA.D.POLICEのDVDを買って観たらDISC1に最終巻であるDISC3の内容が入ってたんですよ。 で、あの時代のアングラな設定のOVAって...

コンプレックス 内村

間が空いてしまいましたが今回も私的なおすすめラノベを紹介させていただきます。 今回紹介するのはイスラーフィールさん作の「淡海乃海 水面が揺れる時」。 副題で「...

サーラ 阿部

集英社 佐野ロクロウ、肥田野健太郎 『ジガ-ZIGA-』 あらすじ---少年ジャンプ公式サイトより--- 明るく充実した学校生活の一方、「怪物に潰される」...

コンプレックス 山田

はじめて記事を書かせていただきます中野店の高畠と申します。 SFだいすきアイマスPです!今後ともよろしくお願いいたします! さて今回は、一見かわいらしい絵本のよ...

中野店 高畠

連載開始したサーラの本棚!! どうも、おひさしぶりですうめだ店コミックスタッフの山崎です。 あまりに久々すぎて誰が何を紹介してたかすっかり忘れてしまってるの...

うめだ店 山崎

いやー、すっかり寒くなってきましたね。日中は暖かくても夜はもうダウンジャケットじゃないと寒くて、日々モコモコして過ごしております。「ワールドトリガー」が連載再...

中野店 長谷川

そろそろアニメ化の話があってもおかしくはないのでは...と個人的に思っているこちらの漫画をご紹介。タイトル:憂国のモリアーティ 構成:竹内良輔 漫画:三好輝コナ...

小倉店 藤野

当ブログのアクセスランキングで根強い人気を誇っているのがとうとう「島耕作担当」を名乗り始めた、弘兼憲史大好きおじさん・臼井による一連の島耕作シリーズ。 (未読の...

中野店 清水